국립전주박물관 고故 이건희 회장 기증 작품 - 우리 옛 그림에 나오는 글은 박물관의 설명문입다. 사진 및 별도 글은 전주 럭셔리크로우의 창작물입니다.

고故 이건희 회장 기증 작품 - 우리 옛 그림

고故 이건희 회장이 2만여 점의 소중한 문화유산을 기증한지 3년이 되었습니다. 이번 전시는 온 국민이 향유할 수 있도록 소중한 문화유산을 기증한 고인의 큰 뜻을 되새기고자 마련되었습니다.

자연을 담은 꽃과 동물 그림, 어진을 그린 전주화원 채용신의 초상, 1846년 전라감사 이시재가 덕진공원 승금정을 짓고 기념한 모임 기록 등이 선보입니다.

“하루하루 살아가는 일상에 ‘한국적인 정체성’이 스며들 때 문화적인 경쟁력이 생긴다”라는 이건희 회장의 말처럼 우리의 전통 예술이 우리 삶에 스며들어 하루하루 더 풍요로운 일상이 되시기를 기대합니다.

This exhibition shows Ten Joseon Dynasty paintings donated by Lee Kun-hee three years ago to reflect on the great meaning of donating valuable cultural heritages for the whole nation to enjoy.

The paintings of flowers, animals, and the portrait paintings that Choi Yong-shin paintied, and the 1846 gathring painting marking the construction of Seunggeumjeong Pavilion in Jeonju Deokjin Park will welcome you with vibrant colors and elegant ink fragrance.

포도 墨葡萄圖(묵포도도)

▪최석환 (崔奭煥, 1808~?)

▪조선 朝鮮 1872년

▪종이에 먹 紙本水墨

▪국립중앙박물관 건희3679

포도는 ‘다산多産’을 상징하여 그림과 도자기 등등 다양한 예술작품의 소재가 되었다. 최석환은 전북 군산에서 출생했으며 19세기 중후반 포도그림으로 최고의 명성을 떨쳤다. 이 병풍은 화면 전체를 가로지르며 뻗어 있는 포도 넝쿨이 시선을 사로잡는다. 중앙에서 시작하여 양쪽으로 뻗어나가는 포도 넝쿨을 역동적으로 배치했다. 먹의 농담을 조절해 짙은 먹으로 과감하게 줄기를 그리고, 옅은 먹으로 포도잎과 덩굴손을, 농도를 달리하며 포도알을 장식적으로 표현했다. 마지막 폭에 임신년(1872년)에 낭곡(최석환의 호)이 그렸다고 밝혔다.

|

|

고종어진 등을 그린 어진화사 ‘전주화원’ 채용신(蔡龍臣, 1850~1941)이 그린 초상화

초상(肖像)

▪채용신(蔡龍臣, 1850~1941)

▪20세기 초

▪비단에 색_絹本彩色

▪국립중앙박물관 건희3698

사모를 쓰고 녹색 관복을 입은 모습으로 표피가 깔린 의자에 앉은 전신좌상이다. 인물에 대한 정보가 적혀 있지 않아 누군지는 알 수 없으며, 정2품 품계에 해당하는 삽금대鈒金帶를 착용하고 학 두 마리가 아래 위로 날고 있는[쌍학문] 흉배를 착용하고 있다.

관복 사이로 붉은 술이 달린 호패(조선시대 신분증)를 차고 있는데, ‘乙未生’,‘甲申入仕’라고 적혀 있어 1835년에 태어나 1884년에 관직 생활을 시작했던 인물로 추정된다.

정면관의 사실적이고 입체적인 얼굴 표현, 배경에 무늬가 있는 화문석을 깔고 인물 뒤에는 선염을 구사하여 공간감을 살리고자 한 것은 채용신 초상의 특징이다.

전우 초상(田愚 肖像)

▪채용신(蔡龍臣, 1850~1941)

▪1920

▪비단에 색 絹本彩色

▪국립중앙박물관 건희3579

1919년 고종이 승하하고 이듬해인 1920년 채용신은 상복 차림의 흰색 모자를 쓰고 무릎을 꿇은 모습의 전우(田愚, 1841~1922) 초상을 그렸다. 전우는 전주 출신으로 19세기 말~20세기 초 3000여 명의 제자를 양성한 조선의 마지막 유학자라 불리는 인물이다. 1910년 국권 상실 이후, 1919년 고종의 승하까지 겪으면서 전북의 유림들은 개인적으로는 선비로서의 정체성을 지켜나가고, 국가적으로는 조선이라는 나라를 지키고자 한 의지를 상복 차림 초상화를 통해 드러냈다. 화면 상단에는 전우가 지은 ‘자경自警’제시가 좌우로 적혀 있고, 왼편 하단에는 1920년 5월에 제작하였다는 묵서가, 오른편 하단에는 제자 김종호(金鍾昊, 1874~1949)가 글을 썼음을 밝히고 있다.

스스로 경계하고 다스리다. (自警.)

좌우 두 손은 ‘공公’을 잡고 마음에는 곧음을 간직하려 하네. ( 左右握公 方寸蘊直.)

이미 곧으면서 또 공 마땅히 큰 덕을 이룰 것인데 ( 旣直且公 宜成大德)

어찌하여 발하는 것이 열에 아홉은 바르지 못한가. ( 奈何所發 十九私曲.)

옳은 것을 구하고 그름을 버리는 것은 주자의 가르침이니 (求是去非 晦父遺囑)

마음은 굳건하게 하고 기운을 잘 다스려야 한다. ( 心要操存 氣必檢束.)

죽을 때까지 기약하여 이로써 본성을 되찾기를 바라네. (期以屬纊 冀幸性復.)

간재(艮齋) 전우(田愚, 1841~1922)의 초상을 석지(石芝) 채용신(蔡龍臣, 1850~1941)이 그의 80세 가량의 모습을 담은 작품이다. 위에 나오는 시는 스스로 경계하고 다스린다는 뜻의 자경(自警)이란 시다. [전주 럭셔리크로우]

연꽃과 게 蓮蟹圖(연해도)

▪그림: 전 김홍도 傳 金弘道(1745~1806 이후)

▪글씨: 이한진(李漢鎭, 1732~1815)

▪18세기 후반

▪국립중앙박물관 건희3508

김홍도 그림 다섯 면과 이한진의 글 열여섯면으로 구성된 서화첩이다. 오른쪽 그림에는 연한 먹으로 연잎과 연꽃을 그리고 그 아래에 진한 먹으로 게 한 마리를 배치하였다. 간결한 구도로 채색 없이 먹으로만 대상을 묘사했으며, 선이 유려하고 농담이 조화로운 특징이 있다. 왼쪽에는 이한진이 중국 주돈이(周敦頤, 1017~1073)의 <애련설愛蓮說>을 적었다. 이한진의 전서체 글씨는 글자의 좌우가 대칭을 이루고, 획은 가늘지만 기운을 지닌 듯 격식과 풍모를 느낄 수 있다.

대나무 青竹(청죽)

▪김규진 (金圭鎭, 1864~1933)

▪1922년

▪비단에 색 絹本彩色

▪국립중앙박물관 건희3909

선비의 지조를 상징하는 난초와 대나무에 바위를 곁들인 소재는 서화의 전통적인 구성이다. 이러한 서화의 전통을 계승했지만, 짙은 채색, 전에 없던 화면 크기와 비율은 김규진이 1922년 제1회 조선미술전람회에 참고품으로 출품하기 위해 새롭게 시도한 것이다. 김규진은 ‘우뚝 솟은 큰 돌이 은은한 자태를 보듬고 있네. 향기 좋으니 난초는 의기 투합하는 친구가 될만 하고, 가운데가 비었으니 대나무는 겸허한 스승으로 삼을만 하네’ 라고 적었다. 청아한 녹색의 채색과 시원시원하게 뻗은 줄기, 섬세한 난초, 거친 바위가 이루는 조화가 뛰어나다.

*참고로 완주 위봉사 관음전(觀音殿)의 우측 위봉사(威鳳寺)편액은 구한말 서화가이며 국내 최초 사진가였던 해강(海岡) 김규진(金圭鎭)의 글씨와 그림이다. 본관은 남평(南平)김씨로 출생 연도는 1864년(박물관) 또는 1868년(포털 및 백과사전)으로 나와 정확한 연도를 알 수 없다.

난초 畹香(원향)

▪민영익 (閔泳翊,1860~1914)

▪1904년

▪종이에 먹 紙本水墨

▪국립중앙박물관 건희3556

위에는 화분에 옮겨 심은 난을, 아래에는 난초 무더기를 배치하였다. ‘畹香 甲辰十月 園丁寫意’라고 하여 민영익이 45세때인 1904년에 그린 것임을 알 수 있다. 인장은 ‘민영익인閔泳翊印’과 ‘송석원쇄소남정松石圓灑掃男丁’ 이다. 민영익은 왕실의 외척으로 태어나 급변하는 정세 속에서 상해로 망명하여 말년을 보내는 등 우여곡절의 삶을 살았던 정치가이자 예술가다. 중국 서화가 오창석(吳昌碩, 1844~1927), 포화(蒲華, 1830~1911) 등과 가깝게 교유하면서 서로 영향을 주고 받았던 것으로 알려져 있다. 이 그림에도 포화의 제시가 실려 있다.

바위 怪石圖(괴석도)

▪정학교 (丁學敎, 1832~1914)

▪19세기 말~20세기 초

▪종이에 먹 紙本水墨

▪국립중앙박물관 건희3729

수직으로 우뚝 솟은 세장한 형태의 바위를 그리고 여백에는 시를 곁들였다. 이 그림은 바위 그림을 잘 그린 조선 말기 여항 문인 서화가 정학교의 작품이다. 과감하게 쭉쭉 뻗어 올리고 간결하고 절제된 분위기, 강직한 느낌, 그리고 속도감이 느껴진다. 화계사 대웅전 편액, 배재학당의 편액 등을 쓴 바 있는 그는 서예가로서도 명성이 높았던 만큼 그림과 함께 독특한 필치의 화제와 인장을 함께 구성하였다는 특징이 있다. 뛰어난 역량과 개성적인 화풍의 독보적 화가로 평가되고 있으며, 그의 아우 정학수(丁學秀, 1884~?). 아들 정대유(丁大有, 1852~1927)가 정학교의 영향 아래 서화가로서의 활동을 계속하면서 정학교의 화풍은 근대기로 계승되었다.

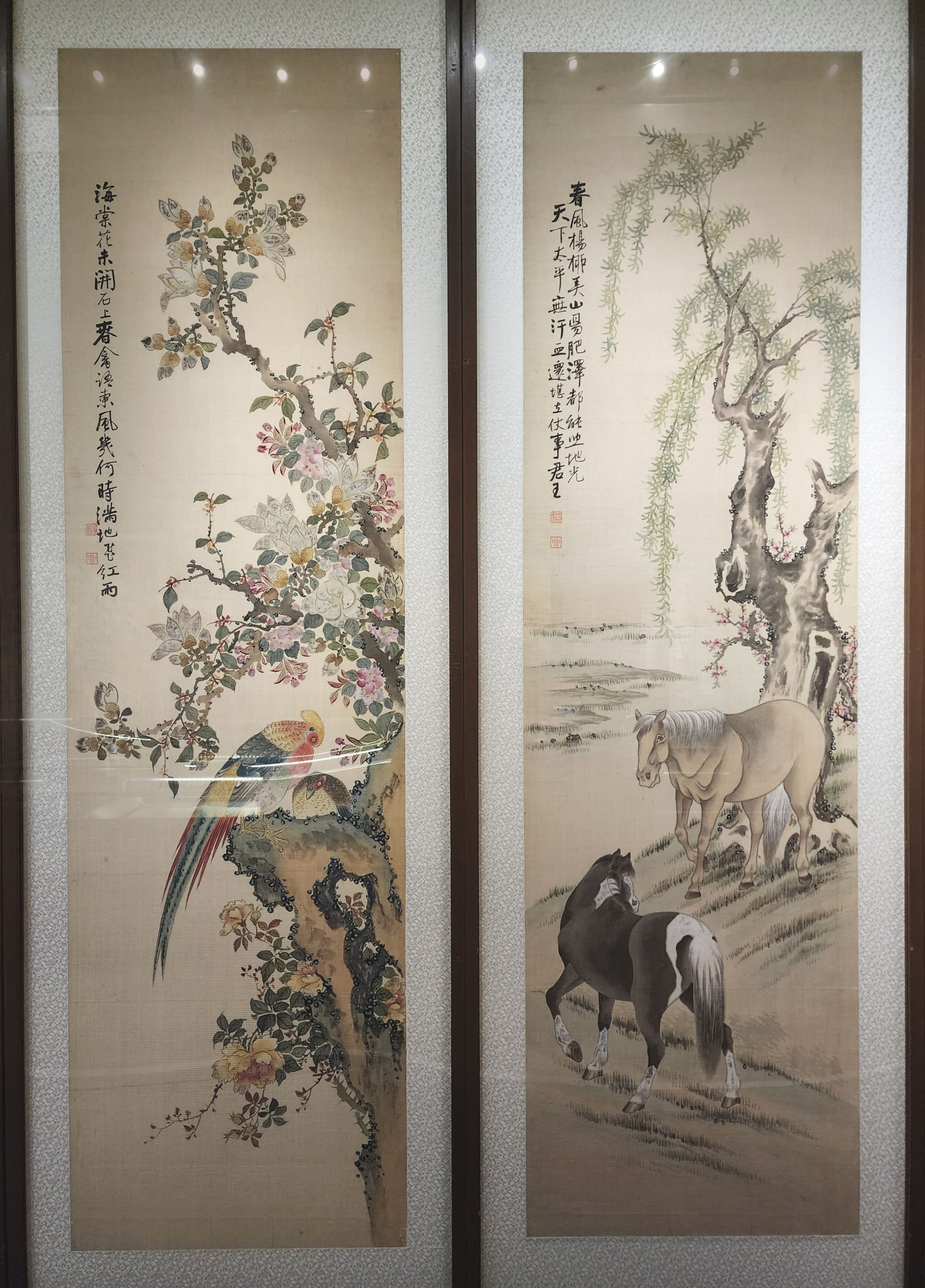

꽃과 새, 동물 花鳥翎毛圖(화조영모도)

▪조석진(趙錫晉, 1853~1920)

▪1912년

▪종이에 색 紙本彩色

▪국립중앙박물관 건희3551

인간은 자연에 의미를 부여하고 화가로 하여금 화폭에 담아 그 가치를 오래도록 곁에 두고 후세에 전하도록 했다. 나무를 배경으로 새와 동물을 골고루 배치한 그림을 감상하면서, 한 쌍의 동물이 자유롭게 노니는 광경을 통해 화합和合과 평안함을 느낄 수 있다. 각 폭에는 어울리는 중국 시구를 곁들였고, 마지막 폭에는 임자년壬子年(1912년)에 조석진이 그렸다고 밝혔다. 조석진은 서화미술원 교수로 서화가를 길러내며 한국 근대 서화계를 이끌었던 인물이다. 섬세한 묘사와 뚜렷한 명암 표현, 강렬한 채색이 특징이다.

*10폭 병풍으로 제10폭~제1폭까지 두 폭씩 따로 사진을 찍었다.

전주 승금정에서 열린 시회 勝金亭詩會畫帖(승금정시회화첩)

▪작가미상

▪조선 朝鮮 1846년

▪국립중앙박물관 건희3571

1846년 전주 덕진 연못에 승금정勝金亭과 취소정吹簫亭을 짓고 이를 기념하기 위해 열린 시회를 기록한 그림이다. 전라감사 이시재(李時在, 1785~?)는 김제 군수 조운시(趙雲始, 1787~?), 태인 현감 조석필(曺錫弼, 1802~?) 등 지역 수령들과 전주의 이름있는 문인 48명을 초청하여 시회를 열고 화공으로 하여금 그림으로 그리게 했다. 중국 왕희지의 <난정수계도蘭亭修禊圖>의 구성을 따라, 물길을 따라 인물들을 배치하였다. 제목, 이시재의 서문, 그림, 승금정 상량문, 취소정 상량문, 능향시사계첩서凌香詩社契帖序로 구성되어 있다.

*난정수계도는 353년 중국 회계산 난정에서 왕희지 등 42명의 문인들이 흐르는 개울에서 수계의식을 행한 뒤 술을 마시며 시를 짓는 모임 그림이다.

*勝金亭詩會畫帖(승금정시회화첩)은 전라감사 이시재(李時在)가 전주 덕진 연못에 승금정(勝金亭)과 취소정(吹簫亭)을 짓고 이를 기념하여 남긴 대형 기록화로 한지 두루마리에 길이 16m, 높이 30cm 대작이다. 지금의 승금정(勝金亭)은 1899년 중수(重修)때 이름이 전주이씨 화수각(花樹閣)으로 바뀌었고 위치는 덕진공원 후문 전주 이씨 종친회 건물이다. 기타 현재 덕진공원에는 취향정(醉香亭)과 풍월정(風月亭)이 있다.

전주 덕진공원 취향정(醉香亭)과 풍월정(風月亭)이 궁금하면 아래 URL클릭 시 이동

전주 덕진공원의 하늘과 노을 그리고 취향정과 풍월정

8월의 맑은 하늘이 찾아온 오늘... 나에게 필요한 건 핸드폰과 카메라... 그리고 사진을 찍을 장소와 대상이다.무작정 폰과 카메라를 가지고 차에 올라 보니 장소와 대상이 보이지 않았다. 그러나

jeonjucastelblog.tistory.com

▪전시기간: 2024.08.12.(월) ~ 2024.12.01.(일)

▪전시장소: 국립전주박물관 상설전시관 2층 조선왕실실

'전주' 카테고리의 다른 글

| 전주역사박물관 기획전시_꿈, 새가 되어 날아든다(민화) (68) | 2024.11.09 |

|---|---|

| 전주 에코시티 백석공원 & 백석저수지 (29) | 2024.11.08 |

| 2024 전주페스타 JEONJU FESTA (40) | 2024.10.03 |

| 2024 전주 비빔밥 축제_전주 축제 (36) | 2024.10.02 |

| 2024 전동성당 미디어 파사드 쇼_전주 축제 (19) | 2024.10.01 |

댓글